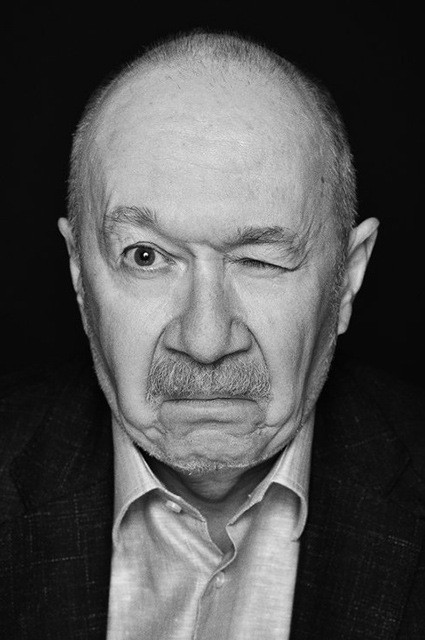

Денис Драгунский

Писатель Денис Драгунский, мастер короткой прозы, автор романов и тот самый Дениска из культовой детской книги «Денискины рассказы» Виктора Драгунского, поговорил со SPLETNIK.RU о любимых книгах, графоманах, харассменте и, конечно, любви.

Денис Драгунский начинал свой путь в литературу с журналистики и публицистики, писал сценарии, но первая его книга вышла только в 2009 году, когда он уже был в зрелом возрасте — сборник рассказов «Нет такого слова» мгновенно сделал ему имя и вывел из тени отца. Обласканный критиками и читателями после дебюта, сейчас он автор пятнадцати сборников и трех романов. А еще — известный блогер на просторах фейсбука, живо откликающийся на повестку дня.

Недавно вы были в жюри премии «Электронная буква», которая вручается авторам «самиздата» (любой желающий может подать свою работу на конкурс. — Прим. ред.). Как вы попали в жюри, как строилась ваша работа, сколько текстов вы вообще прочли и какое впечатление об авторах у вас сложилось?

Принять участие в премии меня по старой памяти пригласили мои друзья Юлия Селиванова и ее муж Евгений Селиванов. Дело в том, что я принципиально не участвую ни в каких премиях в качестве конкурсанта. По очень простой причине: я был членом жюри пяти-шести литературных премий — из них в двух я был председателем жюри, — и поэтому я не хочу, чтобы с моей книгой поступали так, как я поступал с книгами других авторов. Это всегда «договорняк». Текст сам по себе, а отношения с автором, издательствами, общий контекст — сами по себе. В результате этого «договорняка», конечно, все-таки больше половины премий получают хорошие вещи, но сама номинация — лишь первичный фильтр, который отсеивает полное барахло. И в этой связи особую ценность для меня представляют как раз те премии, которые Дима Быков называет графоманскими, такие как «Электронная буква». Здесь мы судим только тексты, а не людей, амбиции, позиции или заслуги. Это честные премии.

Конечно, к лауреатам очень много вопросов, ведь все они начинающие авторы, очень наивные. Нельзя наверняка сказать, что будет с этими людьми в дальнейшем — я сам знаю немало писателей, у которых совершенно гениальные книги оказались единственными в жизни, — но я искренне желаю этим авторам успеха Мне нравится, что у них есть желание писать. Для писателя это очень важно.

То есть графомания — это хорошо?

Конечно, хорошо! Это прекрасно. Во-первых, это не такая уж графомания. Настоящий графоман — это настырный писатель, жаждущий издаться, человек, который носит свои вещи в издательства, журналы и знакомым писателям. Его в дверь, а он в окно и так далее.

А человек, который просто пишет для себя, это скорее начинающий писатель или литератор-любитель. Так что графоманов сейчас практически нет, потому что они только там, где трудно издаться. В СССР, чтобы тебя издали, нужно было пройти через страшные жернова — журнальные публикации, редактуру, цензуру и так далее. А сейчас есть интернет: есть «Проза.ру», есть «Стихи.ру», есть блоги, есть фейсбук, инстаграм — что угодно. И, видите, даже премии такие есть. Так что графомании как социального явления нет, есть просто любительское писательство. И в нем нет ничего плохого. Дело не в том даже, что это лучше, чем, например, пить водку: люди, которые пишут, они начинают думать, начинают осмыслять себя, мир, своих близких. Тем самым они делают себя и мир вокруг лучше. Поэтому я за графоманов.

Но сейчас с развитием сетевой литературы многие такие графоманы доходят до издательств и выходят к широкой публике. Например, какие-нибудь откровенно слабые авторы, которые тем не менее издаются огромными тиражами и которые нравятся подросткам. Нормально ли это, что человек в итоге растет на таких примерах?

Тогда предложите мне альтернативный способ формирования правильных вкусов. Ведь мы не можем загнать всех в гимназию, заставить читать Пушкина, анализировать Лермонтова и восторгаться Блоком. Кроме того, как либерал я считаю, что свобода — это главное. Я за свободу самовыражения, пока нет призывов к терроризму и к человеконенавистническим практикам.

Есть, правда, одна вещь, которую я хотел бы уточнить. Дело в том, что, когда человек что-то начинает делать, он должен стать в этом деле профессионалом. Обязательно. Вы можете себе представить, что вы, журналист, по выходным, например, будете ходить в больницу и делать операции? Нет, конечно, ведь нельзя быть хирургом в свободное время. Тогда почему считается, что писателем — можно? Ничего подобного. Это такая же профессия, которой тоже нужно отдаваться целиком и полностью. Поэтому многие литераторы-любители так не становятся настоящими писателями. Не имеют такой возможности или не чувствуют такого драйва, чтобы все бросить и заняться писательством. Уйти от жены и детей или, наоборот, посадить семью на голодный паек и сказать им: «Все, я писатель, а не менеджер с хорошей зарплатой», — так не все могут. Поэтому и пишут они плохо — навыка нет. Как бы вы ни старались в свободное время заниматься слесарным делом, прогресс появится только тогда, когда вы начнете заниматься этим каждый день, бросив свою прежнюю работу. Вы станете это делать лучше, красивее, ловчее, глаже, изящнее.

То есть талант не первостепенен?

Нет, он первостепенен. Это данные, без которых нельзя, но нужно еще и овладеть ремеслом. Таланта без ремесла не существует. Так же, как ремесла без таланта

Сколько часов в день вы советуете писать человеку, который хочет стать профессиональным писателем?

Пять-шесть часов. Больше не надо, потому что иначе сильно устаешь.

Какой у вас график?

Я много работал, еще когда был журналистом — написал чертову уйму статей, колонок, эссе. Сейчас я пишу с утра, начинаю не очень рано, поэтому иногда я расписываюсь к пяти-шести часам. Вообще все зависит от того, какое у меня внутреннее состояние. Бывает, что, пока я спал, рассказ уже сложился, практически приснился мне. Тогда я не то что пишу, а как будто записываю. Бывает, когда рассказ существует в виде каких-то обрывков, и тогда вся работа происходит на клавиатуре. Ну и третий вариант — это когда я пишу большую вещь. Тут уже работаешь, как токарь у станка — открываешь файл на том месте, где остановился, и начинаешь его вылизывать, вытачивать, дописывать.

Бывают и неудачные дни. Если бы каждый день приносил мне одну страницу, было бы здорово.

Меняется ли план, когда вы работаете над большой вещью?

Да, поскольку я не сторонник железного сценария. Что происходит в сюжете, я часто знаю очень примерно и выясняю уже по ходу. Если бы я писал детективы, то мне, наверное, легче было бы иметь план и записывать все по пунктам. Но у меня вещи с более легким дыханием: мой герой может задуматься, может появиться пейзаж, какие-то воспоминания. Когда я писал роман «Дело принципа», то точно знал, чем он закончится. Все, что я писал, было между двумя событиями: между сорвавшейся каплей с сосульки и тем, когда она шлепнется. А в промежутке — все, что человек вспоминает за эти две секунды. Ну и получилось что-то около 700 страниц.

А вот с последним романом «Автопортрет неизвестного» вышло по-другому: я совершенно не представлял себе ту развязку, которая в итоге у меня получилась. Грубо говоря, что убийца — садовник, я, автор, сам понял уже только в середине. Волшебное чувство!

Почему темой вашего нового произведения, романа «Автопортрет неизвестного», стало советское прошлое?

Темой любого произведения, кроме разве что фантастических, является прошлое. А если серьезно, то я, во-первых, все-таки оттуда. Я родился в первой половине прошлого века: 15 декабря 1950 года и, в общем, всю свою жизнь жил там и тогда, в том мире и времени. Мне это интересно, мне кажется, что этих людей я понимаю, что я про них много знаю. И мне кажется, что от этих людей и той жизни зависит многое из того, что происходит сейчас.

В конце концов, как Лев Николаевич Толстой писал «Войну и мир»? Он писал ее в 1860-е и изначально вообще хотел написать историю старого декабриста, помилованного после смерти Николая I, и возвращающегося домой. Потом Толстой решил копнуть глубже — рассказать, как этот декабрист жил на каторге, потом еще глубже — как он вообще стал декабристом. Так и дошел до 1805 года, отстегнув 55 лет назад. И Толстой был прав: все, что происходило в России потом — и при Александре I, и сам декабризм, и Николай Павлович, и реформы его сына, и все счастья и несчастья, — все зародыши находились в этой стычке России с Наполеоном и событиях 1805-1812 годов. Поэтому мне интересно советское прошлое, оно мне кажется чрезвычайно важным.

Я же пишу не о простых людях, за что меня часто упрекают, кстати: мои герои — академики, министры, генералы, знаменитые художники, литературные критики и так далее. Жизнь страны, конечно, творит народ, но все-таки выразителем и двигателем любого прогресса и любой реакции является, извините за выражение, элита. Хорошая элита учит народ хорошему, плохая — плохому. И никуда от этого не деться, потому что в руках у элиты — школа, пропаганда, искусство, пресса, в каком-то смысле и церковь. Как в этой ситуации какой-нибудь дореволюционный крестьянин, живущий в далекой губернии, или рабочий, который гнет спину на демидовских рудниках, как они могут влиять на что-нибудь? Да никак! А какой-нибудь Бенкендорф, Пушкин, Лев Толстой, Победоносцев или Катков, или министр Милютин — у них возможность влиять есть, есть рычаги. Такие люди мне очень интересны.

Раз уж вы сами упомянули Льва Николаевича, не могу не спросить: Толстой или Достоевский?

Вы знаете, не могу выбрать — обоих люблю. Они просто очень разные. Толстого я люблю именно как писателя. Его философские мысли, особенно по сравнению с мыслями Достоевского, мне кажутся совершенно ничтожными, неинтересными и банальными. А вот философия Достоевского, наоборот, кажется мне безумно интересной и оригинальной. В конце концов, к произведениям Достоевского я отношусь так, как можно относиться к диалогам Платона: в его произведениях люди, в общем-то, разговаривают или действуют во имя доказательства какой-нибудь идеи.

А Толстой прежде всего писатель, он создает миры. Вспомнить хотя бы сцену охоты, когда «…Николай вышел на мокрое с натасканной грязью крыльцо; пахло вянущим листом и собаками». Это может написать только великий художник, и Толстой для меня — художник, совершенно непревзойденный. Хотя больше всего я люблю, конечно, Чехова.

Кого из современных авторов вы могли бы выделить?

Вообще я люблю женщин. Мне нравится Анна Мазурова, которая написала роман «Транскрипт». Есть Анна Козлова с «F20», есть Ольга Брейнингер («В Советском Союзе не было аддерола»). Они похожи на контркультурную западную прозу, но все-таки они мне нравятся тем, что они расшатывают тематическую и стилистическую рутину.

Сейчас появилась очень талантливая писательница Анастасия Миронова, колумнистка «Новой газеты» и довольно известная, и даже немного скандальная, писательница в фейсбуке. Она опубликовала пока только два рассказа, один в «Неве», один — в «Знамени», но я уверен, что из нее получится по-настоящему хороший прозаик.

Еще я люблю двух поэток: Катю Капович и Татьяну Вольтскую. Интересная писательница Евгения Некрасова. У нее, правда, есть один недостаток: она очень увлекается языком. Она просто наш общий Платонов на полставки: все очень красиво, изящно, кругом одни метафоры, нарочитые, по-платоновски искаженные конструкции. В таких случаях я вспоминаю слова писателя Михаила Веллера, который говорил, что соль и мед — это очень полезные вещи, но обедать только солью с медом нельзя. Поэтому меня и Платонов, извините, раздражает.

Но, наверное, в этом есть что-то глубоко человеческое: мамы разные нужны, мамы всякие важны. Писатели тоже. Как и люди, кстати. Обратимся к женскому опыту (обобщенному, разумеется). Я думаю, что у каждой более или менее опытной женщины были такие мужчины, с которыми ей было потрясающе встретиться, влюбиться, поехать в какой-то другой город, провести там сумасшедшие три дня, но при этом она и в страшном сне не может себе представить, что с этим человеком можно жить как с мужем или даже как с постоянным бойфрендом, любовником, отцом твоего ребенка. Он не для этого склеен!

Так же и с любыми писателями и художниками. Есть те, с кем ты можешь быть постоянно, а есть средства скорой помощи: чтобы положить под язык, и тебе полегчало. Но все время таким лекарством питаться нельзя — ты отравишься, погибнешь.

Есть ли у вас такие средства скорой помощи среди книг, то что вы перечитываете в минуты грусти?

Да. Некоторые рассказы Чехова, некоторые вещи Льва Толстого. «Отец Сергий» мне всегда помогает в тяжелые минуты. Последнюю сцену я вообще не могу читать без слез. Ныне покойного поэта Дениса Новикова тоже очень люблю. Поэта Михаила Сухотина — гениальную серию «Великаны».

Расскажите о ваших любимых литературных героях и книга-ориентирах. В разные возрасты обычно это разная литература. Как складывалась ваша судьба в этом плане? Может быть, были литературные герои, которые были вашими виртуальными друзьями?

Виртуальных литературных друзей не было. Мои книжные увлечения вообще были очень странными и необычными. Я, как все мальчишки, конечно, обожал Жюль Верна, а потом немножко сломался: начал любить старую японскую литературу, в переводах, естественно. Всякие «Записки от скуки», «Записки у изголовья» — мне нравился стиль дзухийцу в целом.

Потом я полюбил Монтеня. У меня был «литпамятниковский» Монтень, который я начиная с 8 класса тщательным образом штудировал и переводил, пытаясь разобраться в латинских цитатах. Тогда же я начал — сначала самостоятельно, а потом с учительницей — изучать латынь.

Потом я любил Стендаля, но не «Красное и черное» и «Пармскую обитель», а его дневники и литературные и музыковедческие статьи: «Жизнь Россини», «Жизнь Гайдна и Моцарта», «Прогулки по Риму», «Записки туриста», «Воспоминания эготиста», гениальную вещь «Анри Брюлар» — попытку Стендаля написать автобиографический роман о своем детстве. Эту книгу я вообще читаю все время, она все время у меня на столе.

Еще одна книга, которую я читаю постоянно, это знаменитая антология английской поэзии Уолтера Де Ла Мара. Эту книжку мне подарила одна девушка, в которую я был влюблен, когда мне было 14-15 лет. С тех пор эта книга всегда со мной. Девочка, кстати, была очень хорошая, просто замечательная. Когда она меня внезапно бросила, я страшно страдал. А где-то года четыре назад я все-таки ей позвонил и спросил, в чем было дело. Она ответила: «Давай встретимся и поговорим». Мы встретились, и она мне все объяснила, а я все понял. Мы с ней не виделись, получается, лет 50.

А лет 10 назад, к слову, я встретился со своей детсадовской любовью, и теперь мы дружим семьями.

Когда через столько лет встречаешься с человеком, которого хорошо знал в юности, то видишь того, кем он стал, или все-таки его прежнего?

Конечно прежнего! Я иногда встречаюсь со своими одноклассниками и наблюдаю просто фантастические вещи: смотрю на этих стариков и старушек, а вижу ребят того времени. И они тоже — мы все так устроены!

Какое у вас самое счастливое воспоминание из детства? Помните какой-то яркий момент?

Естественно, когда я поцеловался первый раз в жизни. Как будто я отвечу: когда Гагарин в космос полетел!

Да, было много интересных моментов, но, конечно, самым безумно счастливым стал тот, когда я наконец-то поцеловался с девочкой, с которой долго сидел на скамейке. Это было большое счастье. Кстати, с этой девочкой мы недавно обсуждали эту историю в фейсбуке.

Денис Драгунский с женой Ольгой Буториной

Какой совет себе юному вы могли бы дать теперь, оглядываясь назад?

Тот же, который я даю себе и сейчас: не бойся. Многие вещи я не сделал просто по робости, боязливости, застенчивости, из опасений «а как бы чего не вышло». И это касается всего: и моих отношений на службе, и карьерных вопросов, когда я, начинающий сценарист и драматург, стеснялся лишний раз позвонить режиссеру, и отношений с девушками тоже.

У меня в юности был некий постоянный большой шок. Я вроде бы был очень хороший мальчик, с известной фамилией, неплохо учился, и тем не менее я страшно боялся позвонить девушке и пригласить ее на свидание. А ведь свидание тогда не подразумевало секс — нет, это значило просто погулять. Но все равно я ужасно нервничал, когда звонил девушке. Я боялся, что она со смехом откажет. И каждый раз, когда девушки соглашались пойти со мной погулять, я был в шоке. Боже, она сказала «да»!

Я был довольно удачлив во всем этом, и у меня было довольно много девушек, но при всем при этом я постоянно робел. Поэтому совет «не бойся» самый важный.

У вас много рассказов, посвященных именно тонкостям взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Много про измены, разводы, обиды. А вы сами романтик в любви или скорее циник?

Ну что значит романтик или циник? Романтиков обычно сопоставляют с реалистами. Я реалист, конечно. Но еще больше — фрейдист, но в хорошем смысле слова. Потому что знаю, что от любви зависит очень многое, едва ли не все. Даже политические и экономические вещи, они все очень крепко замешаны на человеческих эмоциях и человеческих желаниях.

Мне иногда говорят, мол, вы пишете только о любви, как будто ваши герои больше ничем не занимаются. Ну, может быть и так. Как писал Чуковский в рецензии на Генри Джеймса: опять Рим, опять художник и девушка, опять люди, которые живут среди произведений искусства и making nothing but love. Вот и у меня так: ну да, опять Рим, опять художник — я такой. Меня интересует эта тема. Как, впрочем, интересовала она и Толстого, и Достоевского, и Чехова. Я люблю писать про любовь.

Как вы думаете, люди с годами любят каждый раз по-новому или все так же? С той же силой?

В силе это может быть одно и то же, но, конечно, по-разному. В любимом человеке видишь совершенно новые черты.

А если это разные люди?

Тоже по-разному, мы же развиваемся. Не могу себе представить другого. Иногда со смехом и даже с ужасом думаю про себя: боже мой, как в юности я был неловок, примитивен, как я ничего не умел, как я мало понимал в отношениях, не только между мужчиной и женщиной, но и вообще между людьми. С годами, конечно, становишься опытнее и умнее. Важно только не потерять свежесть и силу чувств. Есть несчастные люди с узким сознанием: когда у них свежесть чувств, то мало опыта, а когда появляется ум, то он вытесняет чувства.

Знаете, вообще я не люблю два вида людей: горячих, пылких, эмоциональных дурачков, которые кричат «я ее люблю, я не хочу больше ничего знать, любовь все победит, она все равно будет моей!», и тех, кто живет по принципу «подумаешь, одна баба, другая…». Суперромантик и суперциник — это две стороны одной монеты, в равной степени негодные.

Иногда я вообще сомневаюсь, что умение любить дано каждому. Вы так не думаете?

Мне кажется, вы правы. Я думаю, что талант любить — это такой же талант, как и любой другой — как талант математика, художника, учителя. К сожалению, не всем это дано. Не дано любить тем людям, у которых есть злокачественное сочетание двух вещей: с одной стороны, они очень любят себя, с другой — они сами себя совершенно не понимают и не дают себе труда разобраться в себе. Зачастую их собственные переживания, чувства и воспоминания им просто недоступны. Люди, которые не задают себе важных вопросов, но при этом ощущают себя пупом земли, они не способны любить.

А вообще что такое любовь? Это прежде всего сопереживание. И, конечно, желание прижать к себе любимого человека и стать с ним одним целым.

Кстати, про прижать. Как вы относитесь к движению #metoo и всем этим скандалам, связанным с харассментом? Возможна ли такая дискуссия и успех движения в российском обществе? Ведь многие наши видные деятели культуры считают, что это норма, когда мужчина как бы пристает, а женщина как бы отбивается…

Это сложный вопрос — этический, юридический, здравого смысла, прав человека. В юридическом смысле — все нужно доказывать; здравый смысл говорит, что не нужно перегибать палку; с точки зрения нормы — это самый сложный подход, ведь что такое норма? Она меняется вместе со временем. В конце концов, в XII веке до нашей эры норма тоже сменилась очень резко, и от материнского права, в котором женщина была главнее, перешли к мужскому праву. Вообще, все эти отношения между мужчиной и женщиной, они меньше всего обусловлены гормонами и химией и сильнее всего — социальными нормами, а как куются социальные нормы — это очень длинная и сложная история.

Сейчас говорить о том, что женщина должна визжать и убегать от джигита, при этом в глубине души надеясь, что он ее догонит и повалит, это уже такая дремучая чернуха и глупость, что дальше просто некуда. Конечно, нет ничего отвратительнее, чем использование служебного положения для секса. Ужаснее только прямое насилие. Это невероятно странное убеждение, что раз я мужчина, то я имею право похлопать по попе кого хочу, и всем это только понравится! Просто так, потому что могу. Это еще хуже, чем харассмент за услуги по службе.

При этом мне кажется важным подчеркнуть вот что: если я обвиняю свою пионервожатую в том, что она меня соблазняла, когда мне было 15 лет, то все-таки я должен предъявить какие-то доказательства. Просто сказать «она меня развращала, а потом у меня возникла психологическая травма» — так нельзя. Докажи! Так устроено право, к сожалению. Есть очень много вещей, которые на самом деле происходили, но которые невозможно доказать.

Что касается успеха этого движения у нас, то прогнозировать ничего нельзя. Наша страна демонстративно и лицемерно консервативная, но при этом все-таки у нас очень много людей по-настоящему современных, уважающих право и личность. В элите харассмента будет все меньше и меньше, ведь Россия, несмотря на свои пустые и бессмысленные вопли о повороте на Восток, как и 200-300 лет назад, судорожно и торопливо подражает Западу — во всем: от переименования аэропортов до чего угодно. И в этой связи мода на некоторую сдержанность все-таки привьется, и это будет очень полезно. Эта борьба с харассментом, она, при всех перегибах, внеправовых и смешных моментах, в целом очень полезна, потому что она учит нас уважать другого. И это еще один шаг на пути к установлению равноправия мужчины и женщины. А я всегда был закоренелым феминистом.

Вы и феминитивы используете…

Я их редко использую на самом деле. Там, где подходит, — пусть будет. А там, где нет, — не нужно. Ну вот как в случае со спецкоркой — это плохой феминитив, некрасиво звучит. Слово «авторка», например, мне не нравится. Давайте напишем «авторесса»: если есть «поэтесса», то почему не может быть «авторессы»?

Есть мнение, что времена, как и люди, всегда одинаковые. Но меняется контекст. Вы видите влияние этого контекста (социальные условия, технологии, культура) на юное поколение? Оно сильно отличается от прежнего?

Очень. Они очень разделены социально — паттерны социального поведения стали очень разными. В мое время все (ну, если только не брать детей двух-трех людей в стране, сына генсека и так далее) — и сын академика, и сын министра, и сын художника, и сын полковника, и сын слесаря — все одинаково шли в школу пешком. Ножками. А после школы они, сделав уроки, выходили во двор гулять, а после этого — ехали на занятия в спортивную секцию, своим ходом. А сейчас часть ребят находится под страшным пленом и колпаком своих родителей, которые так за них боятся, что возят их на машине в школу, из школы, в секцию, из секции и так далее. А меж тем другие ребята, как встарь, играют во дворе и ходят пешком.

Мораль из этого следующая: в этом разделенном обществе, где есть два различных социальных навыка, созреет грандиозный конфликт — между «дворовыми» и теми, кто ездят в школу на машине. У них будут разные социальные навыки, разные представления о жизни, разные умения и ловкость, и горе этим ребятам из автомобилей и секций, когда они вдруг потеряют поддержку своих родителей. Этих детей просто сожрут, как килек.

Вам нравится, какой сейчас стала Москва?

Нет, совсем не нравится. Да, она стала гораздо более чистой и удобной, но ее облик мне не нравится. Я понимаю, что одно не бывает без другого и что никто, конечно, не будет ради меня реставрировать Москву 60-х, которую я люблю, со всеми этими старыми домиками…

Чистота мне нравится, мне даже широкие тротуары нравятся, а все эти розовые сакуры, елочные игрушки и люстры на улицах — это мне кажется ужасно безвкусным и неинтересным. И в конечном итоге нерусским. Я, конечно, не русский националист, но свою культуру надо ценить.

И, конечно, я не могу простить того, что сделали с Манежной площадью. Шедевр мировой архитектуры, который превратили в жалкое подобие Сочи. Зачем они это сделали — непонятно. Есть, правда, конспирологическая теория — якобы чтобы там не мог собраться митинг. Во времена митингов 90-х, которые привели Ельцина к власти, на Манежной площади спокойно собирались 600 тысяч человек и больше. А сейчас вся она в лесенках и балюстрадах, там, конечно, уже не соберешься — ноги переломаешь.

Если бы «Денискины рассказы» писались сейчас, то каким был бы Дениска, как вы думаете?

Это зависит от того, кто писал бы эти рассказы. В «Денискиных рассказах» очень много души писателя, и видно, что проблемы, описанные в них, прошли через душу взрослого мудрого человека.

Но в целом, думаю, рассказы были бы такими же. Да, поменялись бы реалии — мобильники, проездные билеты, автомобили, — но все остальное вряд ли бы изменилось. Да и мальчик остался бы таким же.

А вообще такие дети, как Дениска, способные так тонко чувствовать и так описывать свой взгляд на мир, они существуют в реальности?

Я думаю, таких детей очень много. В ребенке нужно просто раскрыть это — внимательным родительским взглядом и добром.